思い出や趣味の写真や動画、最近ではもっぱら電子データで保存、管理していると思います。業務であったら規程や定款、稟議などの重要書類のデータを厳重に保存、管理するのですが、両方共に共通するのが「バックアップが重要」という点だと思います。消えてしまったときの備えとして今一度見直すことを強くお勧めします。

今回はそんな大事な写真動画の適切な保存方法を考えてみようと思います。自分も一人で結構考えてたので、刺さる方には刺さると思います。

写真と動画を保存する領域「住み分け」について

業務レベルで考えますと、大事な情報は「バックアップを物理で2~3か所に分けて保存する」というのが今のトレンドです。実際自分が業務で組んでいる構成は以下になります。

- 個体端末:PCなどの端末上に保存

- データセンター内サーバー:共有フォルダ内に格納

- クラウドバックアップサービス:データセンターのクラウド上に格納

- 事務所内NAS:共有フォルダを毎日バックアップ

物理的に4か所に分けています。個体端末についてはユーザーでのローカル環境になりますので、あまり期待はしてません。破損率も高いですし、人の入替が発生した場合は全てデリートしますので。これを家庭で再現すると以下のような構成になると思います。

- 個体端末:所有のPCやスマホ

- データセンター内サーバー:再現が困難

- クラウドバックアップサービス:無料有料の外部ストレージサービス

- 事務所内NAS:家庭用NAS

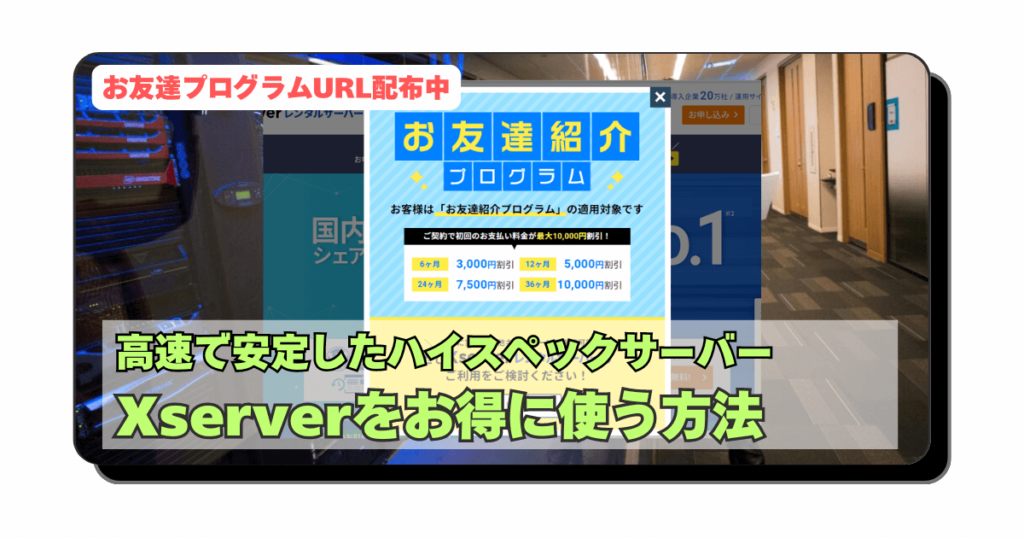

やはり②については…サーバー契約を元々していれば別ですが、レンタルサーバーを借りて構築するのはめんどくさいですし、ランニングコストがかかるので、自分は除外して考えています。③については便利なサービスが多々ありますので、すでに利用されている方が多いのでは?と思います。

④についても…初心者の方にはハードルがやや高めだと思いますが、「ネットワークを利用したHDD、SSD」と考えてもらえればいいかと思います。初期費用2~3万円で実装は可能です。※②③④はインターネット接続は必須になります。

何故別々に保存しなくてはいけないか?

これは単純に「保存していたスマホが壊れた!」「災害で家にあったPC、NASが壊れた!」といったイレギュラーに対応するためです。必然的に保存領域の設置場所を分けて運用する必要があります。

クラウドサービスで消える事象は考えにくいのは、Saas環境が個人で構築するものの比じゃない位強固であり、サーバー上で物理で分けて相互監視していることが挙げられます。ここで消えたら…結構問題ありますね。なので場所で考えるとミニマム構成でも「スマホとクラウドストレージ」だけは構築することを強くお勧めします。

クラウドストレージとは

無料、有料問わず存在します。サービス会社のサーバー領域内の「保存場所」を借りるサービスになります。代表的なものは以下になります

- onedrive

- Googleフォト

- Amazonフォト

他にもBOXなどが有名ですが、自分が実際利用している、利用したことあるのが上記3つのサービスになります。onedriveは業務で利用してますが、もともとは「保存領域」として展開しているので他の2サービスと比べると「アルバム機能」「日付撮影場所ソート」などの閲覧には向いていません。

自分は始め「Googleフォト」をメインに使っていましたが、無料→有料になるとのことで焦ってAmazonフォトを利用。よくよく見てみると…こちらも動画は5GBまでしか無料でアップできないということで…「どれがいいんだ!」と悩みましたが、最終的に「Googleフォト」の有料版に切り替えたという経緯があります。ただし写真を多く撮る場合はAmazonphotoが最強です。

CHU

CHUonedriveについてはプライベートでMicrosoft関連のツールを避けていたこともあって、利用紐づけめんどくさいと思い、自分の場合はGoogleフォト、Amazonフォトの二択でした。

何故Googleフォトなのか

これは端末相性があると思いますが、スマホで撮影したときの位置情報や撮影日時がAmazonフォトにアップロードすると読み込まれず、逆にGoogleフォトだと読み込まれるという個体差が生じたことが一つあります。(多分これは元々androidユーザーで、Googleフォト管理をしていたからだと思います)

またユーザーインターフェイス(操作画面)がGoogleフォトのほうがわかりやすかったこともありますね。互換性がある者同士で紐づけるのが一番楽だということです。

その他の使ってよかった「保存共有」サービス

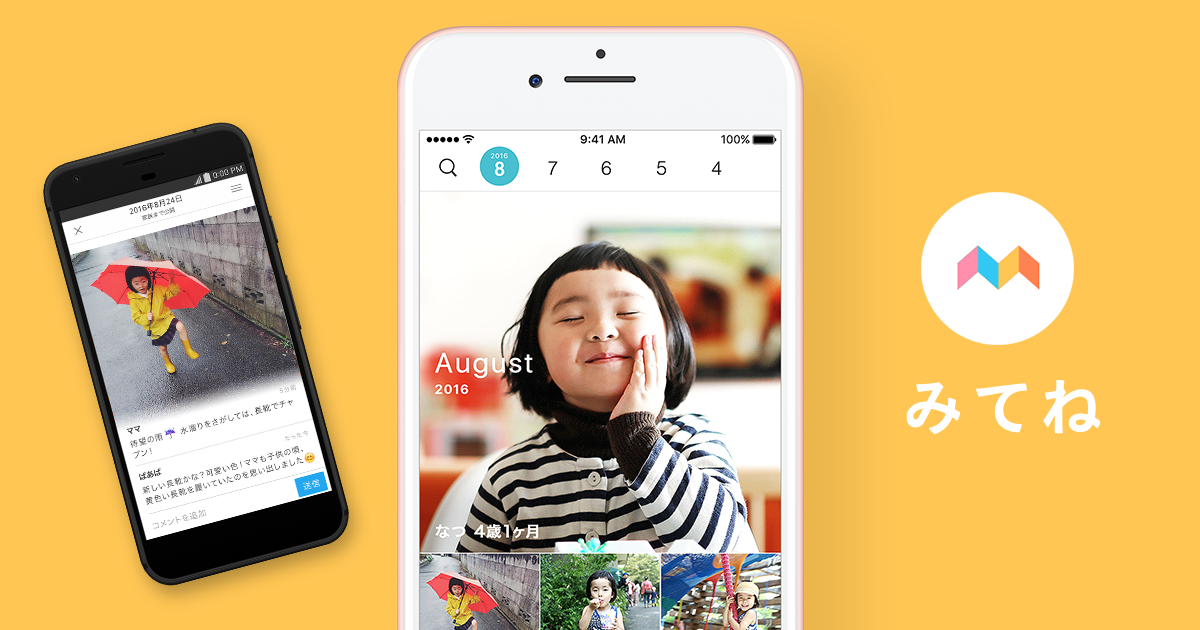

保存・共有目的で最も優秀だと思ったのは「みてね」でした。

優秀な点

- スマホアプリと連携可能

- 共有可能で閲覧権限も細かく付与できる

- 無料で上限なし

- 有料でグッズを作れるサービスがある

これはかなり家族写真、動画を保存して共有するには便利すぎるツールです。自分は「Googleフォト」の無料サービス終了時にこのサービスを知ることになりました。実際使ってみると、両家の実家への写真の共有としてはかなり使い勝手もよく、無料なので気兼ねなく勧めることが出来ました。

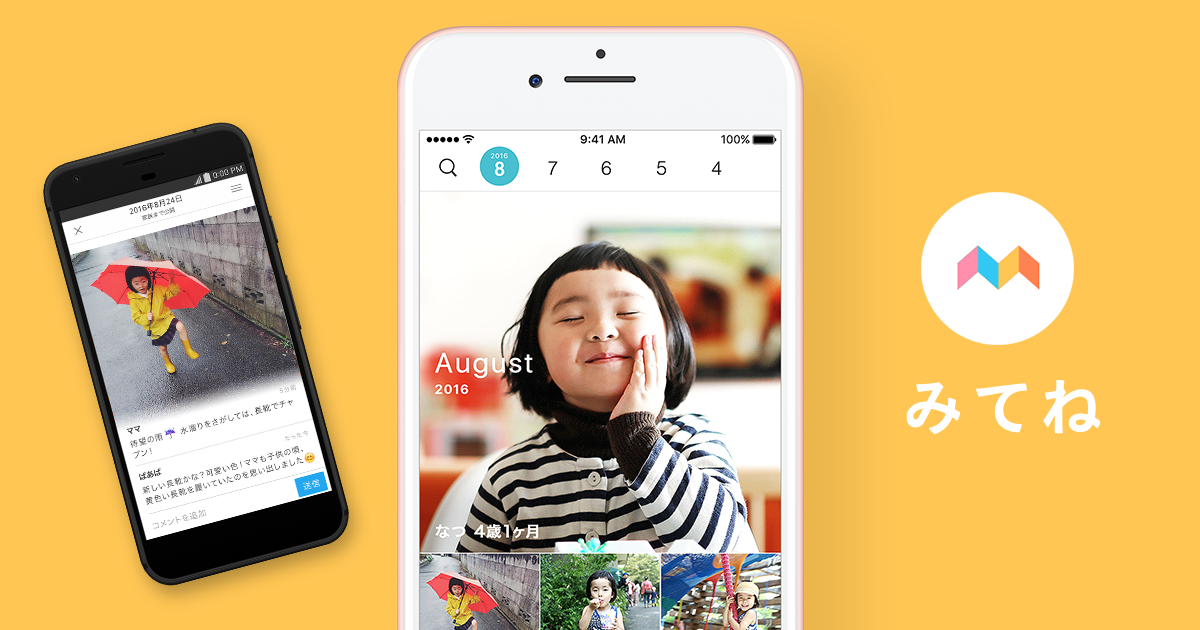

残念な点

- PC版のユーザーインターフェイスがショボい

- 写真と動画がリサイズされてしまう

- バックアップは有料(ディスク単位)

- 無料版のアップロード可能な動画が2分まで

- 有料版は恩恵が少ない

これは気にしない方は問題ない点だと思います。バックアップについてはすでにNASや別のストレージで管理しているのなら問題ないと思います。ただし、別のユーザーがアップしたものについては一括でバックアップをすることがディスクでしかできないので、一つずつ開いて手作業でダウンロードする必要があります。またリサイズで動画はフルHD未満、写真も同様なので画質に拘る場合はちょっと使えません。ただしスマホで両親と共有なら問題ないと思います。

実際自分が管理している方法

- メインバックアップ:Googleフォト(有料版)自宅NAS

- サブバックアップ:Amazonフォト(アマプラ会員、写真のみ)

- 共有:みてね(無料版)

工数がかからないように運用で工夫しているのは、「Googleフォト」にアップロードを自動でやってもらい、1か月に1回程度の周期で、「Googleフォト」から期間を絞って一括ダウンロードしてNASに格納します。「Amazonフォト」については写真のみを紐づけて自動アップロード設定を行い、とりあえず万が一のために入れているだけです。

共有とバックアップは「みてね」にしてあります。毎日写真と動画を結構撮りますので、動画3分までという縛りがあったとしても自分は全然問題なく、重宝してます。自宅で使っているNASはI-O DATA NAS 2TB(HDL-AA2/E)という6年前の商品ですが、現役です。おすすめのNASについては別記事にまとめたいと思います。

まとめ

今回は簡単に写真動画を保管するために行う「住み分け」の話をざっくり説明しました。ここから派生して「NAS構築して共有する方法」や「NASに自動アップロードさせる方法」などを検討してもよいかと思いますが…原則、ここでは「比較的簡単に済ませる」ことを優先して記事にしてあります。需要があれば色々な方法を記事にしようかなとは思いますが…自分は上記方法だけでとりあえず被害はありません。(実際家のNASが雷で飛んだときは…めちゃくちゃ助かりました)大事な思い出ですので、皆さん「備え」はしっかりしておくことを強くお勧めします。

以上、一回真剣に取り組んだほうが後々更改しない写真動画の保存方法についてのお話でした。